管理サーバーへ

ShizuiNetの概要

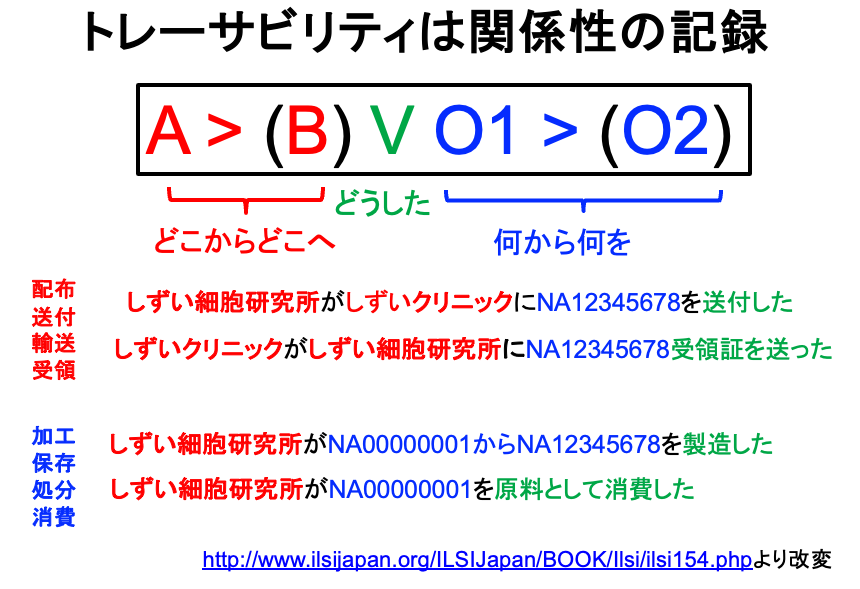

われわれが提供するShizuiNetは、ブロックチェーンに、細胞の製造や輸送などに関する様々な情報を記録するデータベースシステムです。細胞を提供してくれるドナーさんから患者さんまでのデータを安全に保管する役目をします。

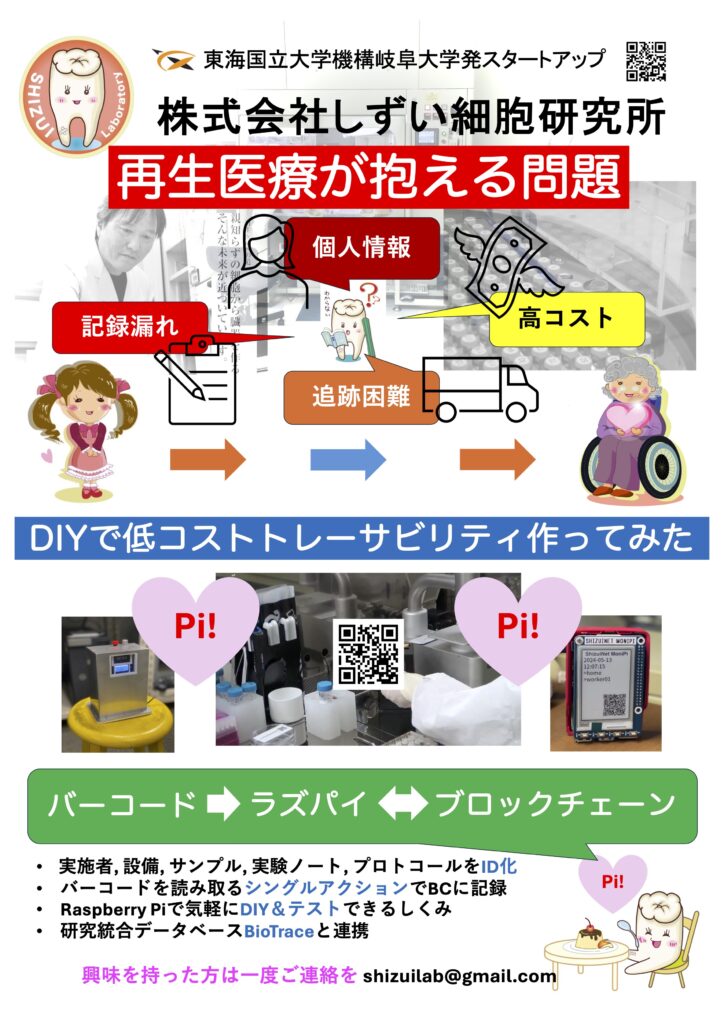

細胞の輸送や、製造現場で使われるシステムには互換性がなく、専用システムの構築と維持には多大なコストがかかります。そこで、岐阜大学しずい細胞プロジェクトで培われた20年の経験を元に、細胞と紐付いたバーコードデータを記録し共有するしくみが作れないかと考えました。

細胞を保存するチューブにはバーコードIDがついています。次に、これをブロックチェーンに記録するデバイス「CellPi」を作りました。CellPiはバーコードIDを読み取って、タイムスタンプとくっつけてブロックチェーンに送信します。匿名化されたバーコードを使う事で、個人情報にも配慮しており、プロトコールは岐阜大学倫理審査委員会の承認(既存試料を用いたヒト口腔由来細胞からのiPS細胞の誘導とトレーサビリティに関する研究:承認番号 2023-322)を得ています。

まずはテックピューロのプライベートブロックチェーン「mijin」でスタート。ただ、ブロックチェーンを1施設で支えるのはコストがかかりすぎるため、基本コンセプト設計とPoCを終えたところで、mijinと基本コードを共有しているパブリックブロックチェーンSymbolのテストネットへと移行しました。

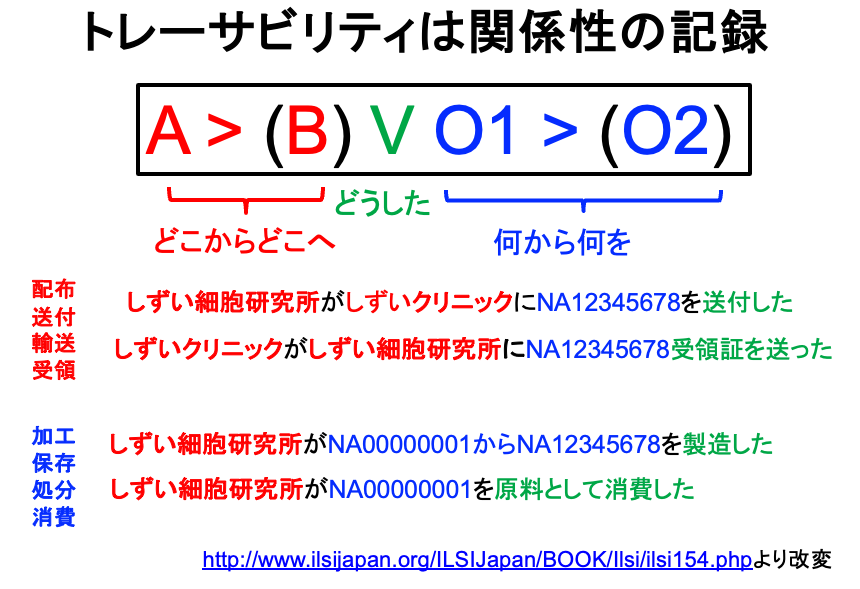

簡単な記録と完全な記録

CellPiは岐阜大学医学部の学生実習と、地元企業との連携で作ったバーコード読み取りデバイス。細胞の凍結チューブにつけられたバーコードIDを読み取り、無線LANを通じてSymbolブロックチェーンに直接書き込みます。ユーザーがすることはバーコードを読み取るだけのシングルアクションですから、ブロックチェーンに関する知識は必要ありません。RaspberryPi zero2で動き、小型軽量化にも向いています。

どこでも記録を確認

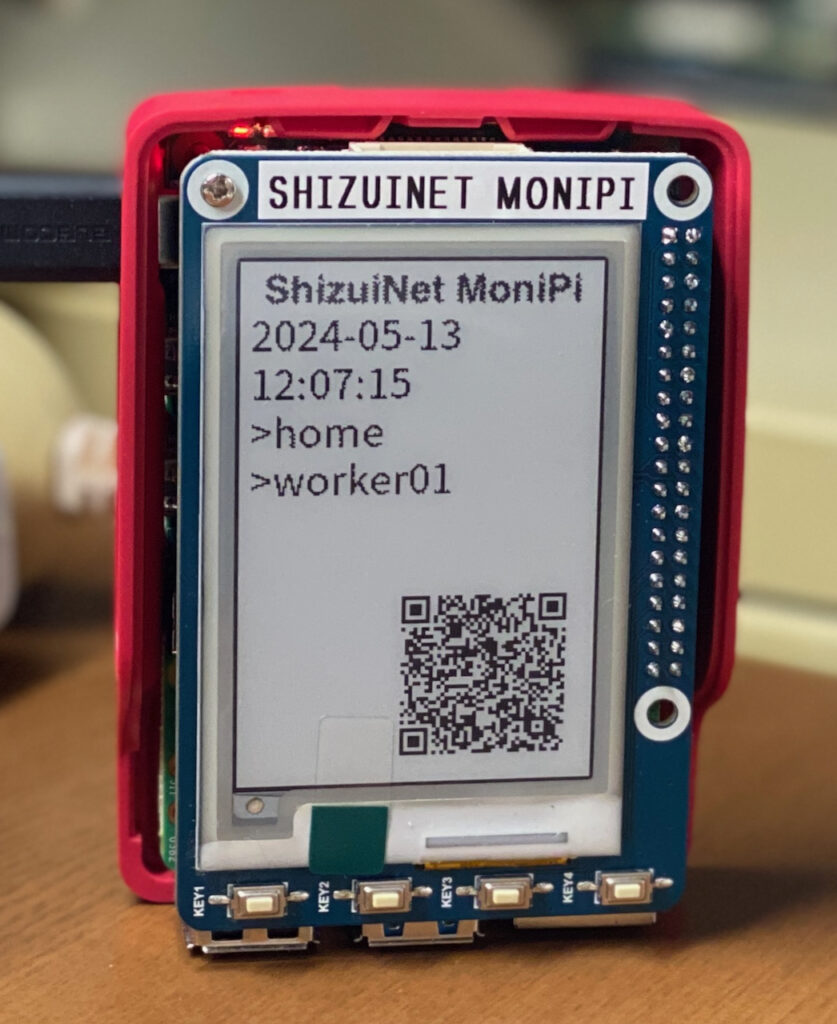

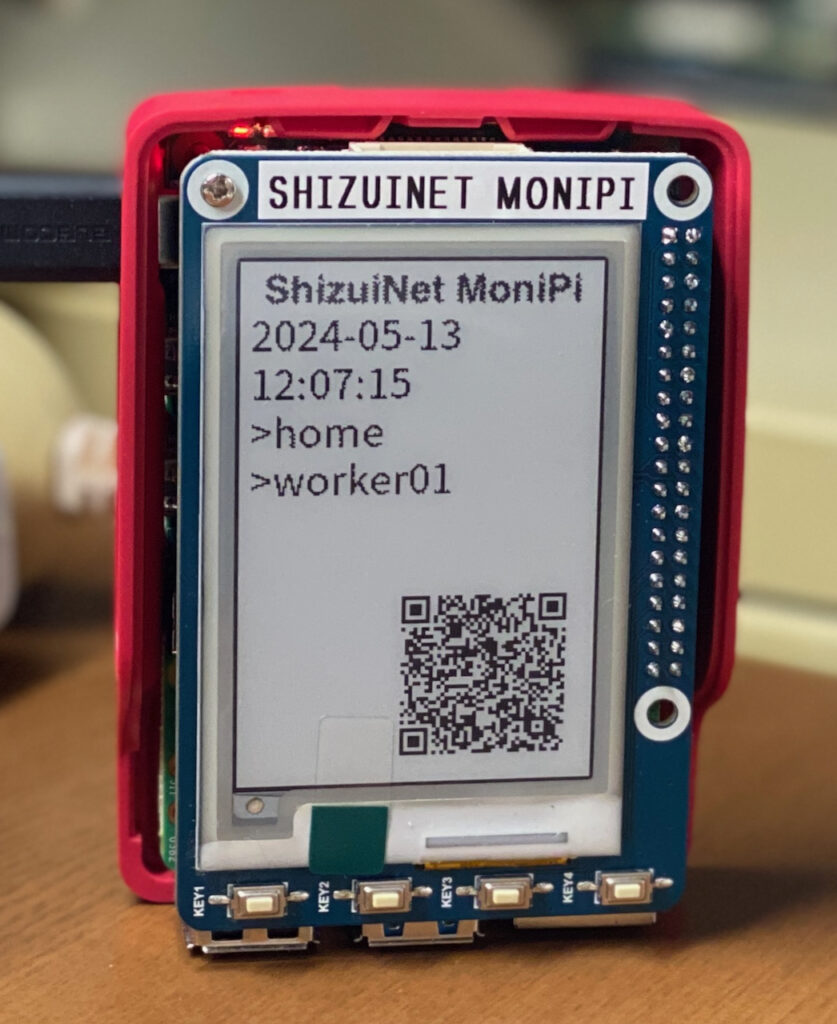

ブロックチェーンに記録されたバーコード情報はそのままでは取り扱いが難しいです。データベースサーバーシステム(MoniPi)は、ブロックチェーンに定期的に問い合わせをおこない、トレーサビリティ情報をダウンロードします(特定のアカウントのみ調査できる軽量エクスプローラーのようなもの)。ユーザーはスマホやPCのブラウザからMoniPiに接続し、記録済みのトレーサビリティ情報に素早くアクセスできます。これがブロックチェーンが苦手とする過去に遡っての素早いデータアクセスを可能にする仕組みです。元台帳はブロックチェーンに保存されているため、新規稼働時や故障復帰時など,MoniPiはいつでもブロックチェーンからトレーサビリティ情報を再構築が可能です。

Shizuinet

MoniPiは小型化することもでき、複数用意することができます。これによって中央サーバーにすべてのデータを蓄積するよりもメンテナンスコストが少なくて済み、ブロックチェーンの強固なセキュリティの恩恵を受けることができるようになっています。

MoniPi:こんなに小さいけど、縁の下の力持ち「MoniPi」。CellPiがブロックチェーンに記録したトレーサビリティ情報を常時モニターして、新しいデータがあれば内部のデータベースに蓄えます。Webサーバー機能によって、ユーザーはブラウザを通して検索や表示などの様々なサービスを使うことができます。RaspberrPi4で動きますが、大量のアクセスにも耐えられるよう大型サーバーにスケールアップして公開することも容易です。

MoniPi:こんなに小さいけど、縁の下の力持ち「MoniPi」。CellPiがブロックチェーンに記録したトレーサビリティ情報を常時モニターして、新しいデータがあれば内部のデータベースに蓄えます。Webサーバー機能によって、ユーザーはブラウザを通して検索や表示などの様々なサービスを使うことができます。RaspberrPi4で動きますが、大量のアクセスにも耐えられるよう大型サーバーにスケールアップして公開することも容易です。

施設管理に活用

細胞調製や保管に利用するクリーンルーム(Cell Processing Center: CPCと略します)の管理にも、ShizuiNetは利用されています。鍵の管理をはじめ、CPCの入口と内部に設置された複数台のCellPiで、管理区域への入室、細胞保管用タンクへの液体窒素の補充、研究プロトコール、実験ノートなどすべてを管理しています。以下はリアルタイム更新されている実際の記録です。

クリーンルームに関する情報を表示

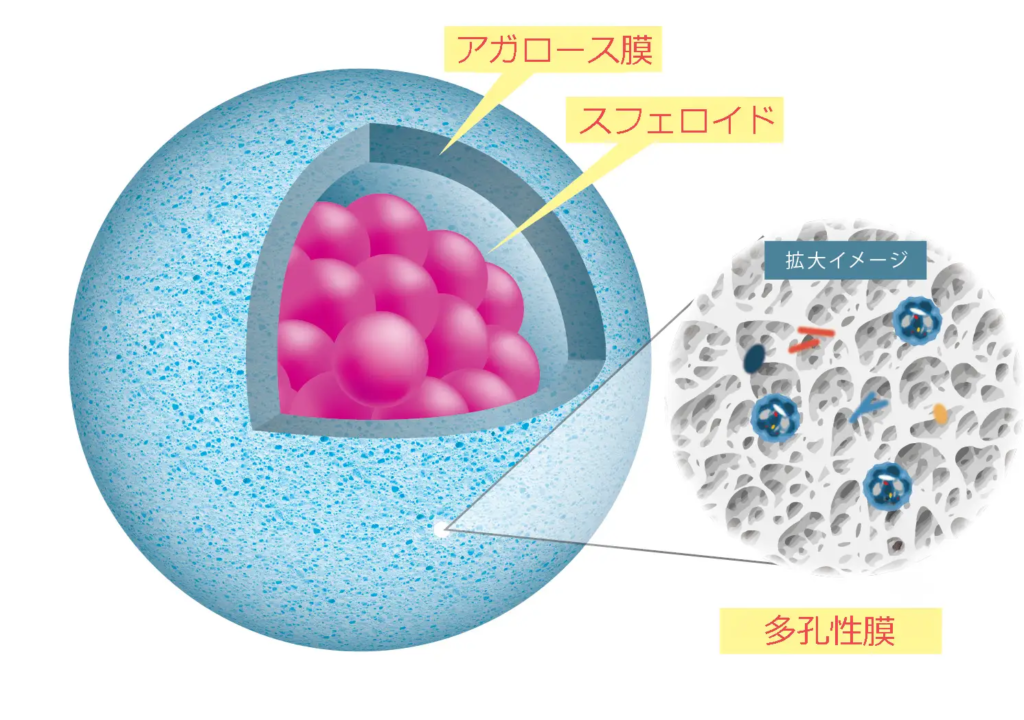

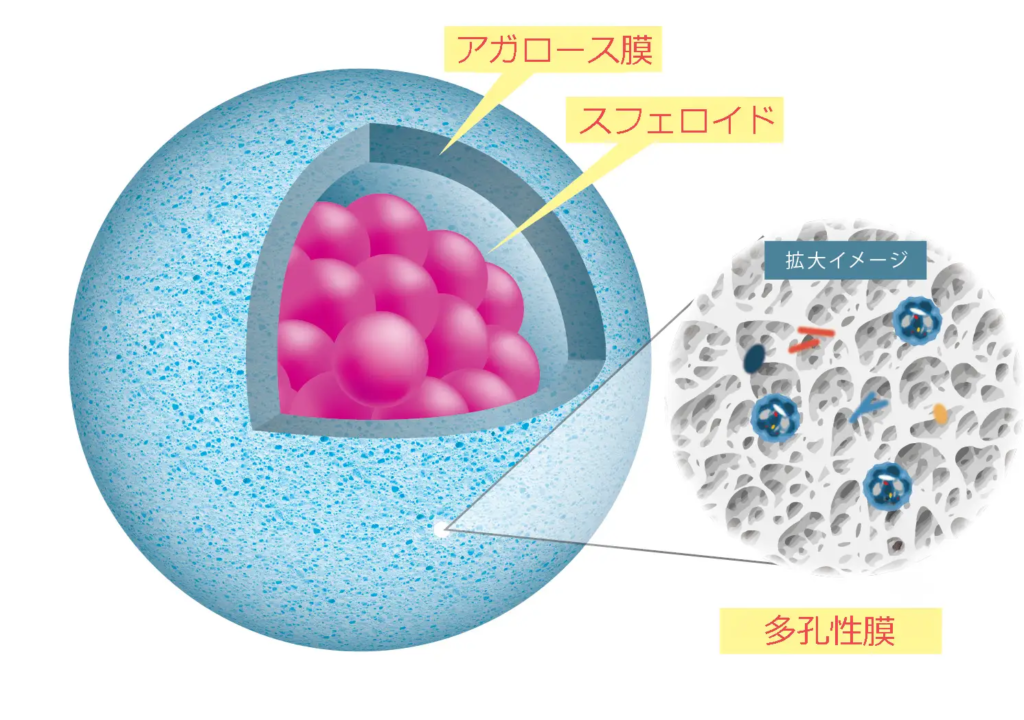

さらには、細胞医薬品製造そのものの記録にもチャレンジしています。細胞の3次元培養(体内に近い環境で細胞を培養する技術)の研究を、東陽テクニカと始めました。培養条件の最適化のところからブロックチェーンに記録を残すことで、知財や品質管理と証明性の確保への道を開拓します。

リモートワークや裁量労働制管理への応用

公共のブロックチェーンと、省電力なデバイスのみで構成されるShizuiNetは、様々な用途に応用できます。例えば私自身がコロナ禍の時に、ShizuiNetを使ってリモートワーク管理をやりました。勤怠管理だけでなく、日々の体温や運動の記録、服薬記録などもすべてバーコード化して、CellPiを簡略化したデバイスで3年以上記録を残しています。QRコードを書き換えて自分の思い通りの記録を残せることから、DIYするトレーサビリティと呼んでいます。

勤務状況の管理

自然薯や米の産地証明にも(共同研究中)

共同研究を通じて米や自然薯などの農産物トレーサビリティにも応用されています(BioTrace Ledger)。公共ブロックチェーンを利用しているので、トラブルにも強く、元データからいつでも最新情報での再構築が可能です。ブロックチェーンのアクセスポイントは世界中にあるので、複数のVPNやクラウドサービスが停止しても、デバイスからのデータ書き込みを継続させることができます。トレーサビリティ情報だけでなく、写真などを別サーバーにアップロードして、顧客に訴えるリッチコンテンツも提供しているようです。このように非常に高い可用性を保ち、堅牢で改変されることがない仕組みを軸に、さまざまな発展性を持つのはブロックチェーンならではと言えるでしょう。

現在は、岐阜大学の秘密保持契約や共同研究契約の仕組みを使って企業や機関とソースコードやノウハウを共有しています。株式会社しずい細胞研究所の役目は、専用デバイスの設計のお手伝いをすることです。幅広いトレーサビリティのニーズに合わせた柔軟なカスタマイズ(DIY)が可能ですので、ご興味のある方はぜひお問い合わせください。

しずいノード:Symbolブロックチェーンのノードです。10000XYM以上を保有して委任ハーベストをすることで、歯髄細胞やブロックチェーントレーサビリティの技術開発をサポートすることができます。